业财一体化设计——之数据治理路径、策略

业财一体化设计——之数据治理路径、策略

- https://mp.weixin.qq.com/s/reScFerGek-J2ADCqrvSbg - 微信公众平台

- 似乎各行各业的企业管理人员和管理者们都认为成本管理是企业管理的重要组成部分,今天我们就从企业财务数据治理角度出

- 2024-04-23 11:45:40

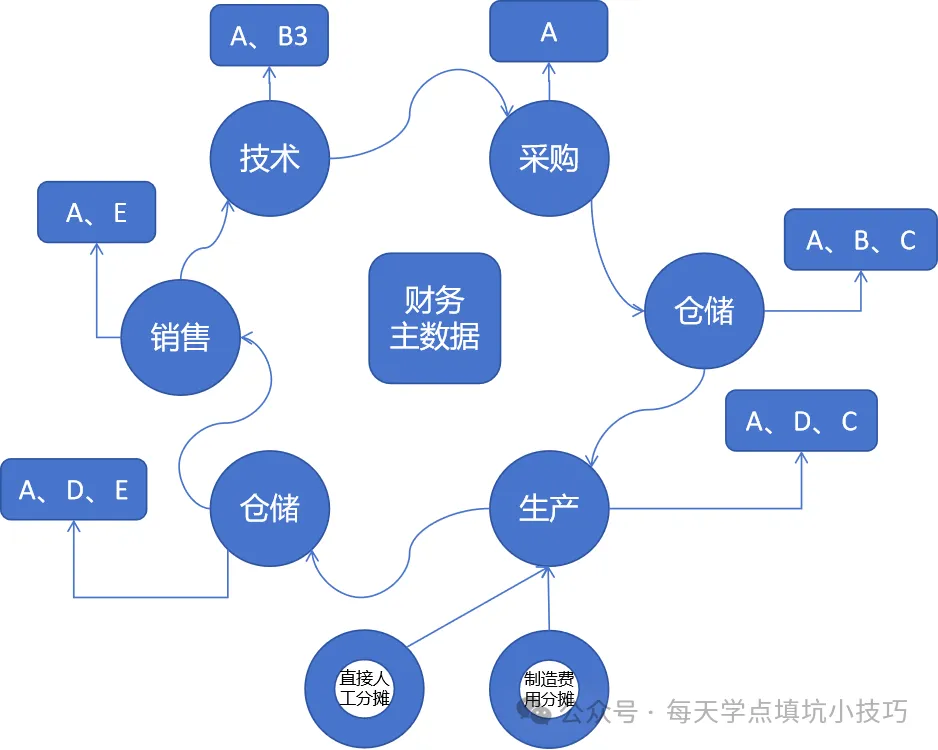

似乎各行各业的企业财务人员和管理者们都认为成本管理是企业管理的重要组成部分,今天我们就从企业财务数据治理角度出发,说一说成本管理和业财一体的数据融合。首先,我们要认定的是企业财务数据治理并不是神秘得高深莫测的一件事情,即便成本会计是各财务岗位中最灵活的,再加上企业业务、系统和个人的经验不同,也不应该这么认为,任何事情是有其规律可循的,摒弃规律顾左右而只言复杂复杂再复杂,只会造成自己的不知所措。这个规律一言以蔽之就是:业务部门的活动——单据——会计语言(或者表述为:业务——单据数据——会计凭证),将业务装进单据,将单据变成会计语言,是成本会计的精髓。那么循着规律,数据人员一样可以把财务数据治理做得很出色。我们首先得有一个整体的财务数据概念模型,如下图:

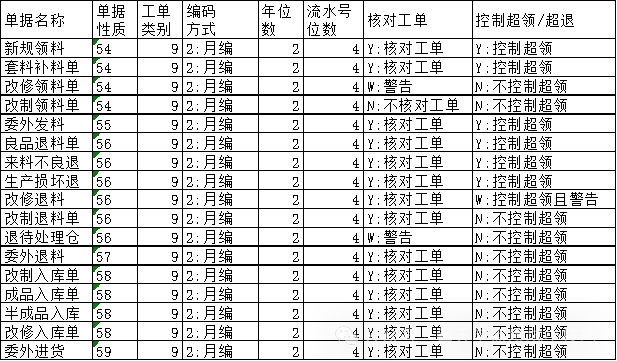

一、业财融合的起点——单据入库

在上面这个图中,我们基本有了业财融合数据的基本框架,图中涉及的ABCDE五种单据是:

| A单 | B单 | C单 | D单 | E单 |

|---|---|---|---|---|

| A1:工资统计表A2:采购报销A3:零用金报销A4:折旧、摊销 | B1:采购入库单B2:部门领料单B3:研发领料单B4:维修领料单B5:盘点调整单 | C1:主料领料单C2:改修领料单C3:自制领料单C4:委外发料单C5:维修领料单 | D1:主料入库单D2:改修入库单D3:自制入库单D4:委外入库单D5:维修入库单 | E1:内销发货单E2:外销发货单E3:内配件发货E4:外配件发货E5:免费销货单 |

基本上,工业企业涉及的基本单据就是这些了,如果还有可以其他单据自行添加,这些是业务详细数据的来源,需要强调的是,做好业财一体化,这类数据需要落实到位,否则只是无米之炊。单据入库是一个并行并长期的工作。

而另一部分数据则是财务主数据,这些数据一般在实施ERP的时候就有了,但ERP做好的也只是底层的需求,而业务和财务在维度,颗粒度上,会有不同场景需求,都需要深度融合,这就看你管理需求到底是什么。事实上以上5大类24小类单据也应该进入企业ERP的。

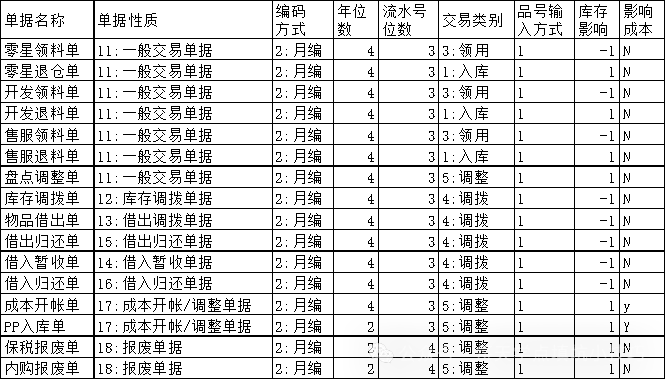

成本视角的单据入库案例设计:

我们走一个模拟流程看看业财的融合:

在我们的案例中,业主的供应商、客户是固定的,这些基础数据基本在SAP中已经存在,那么业财融合首先关注的便是:

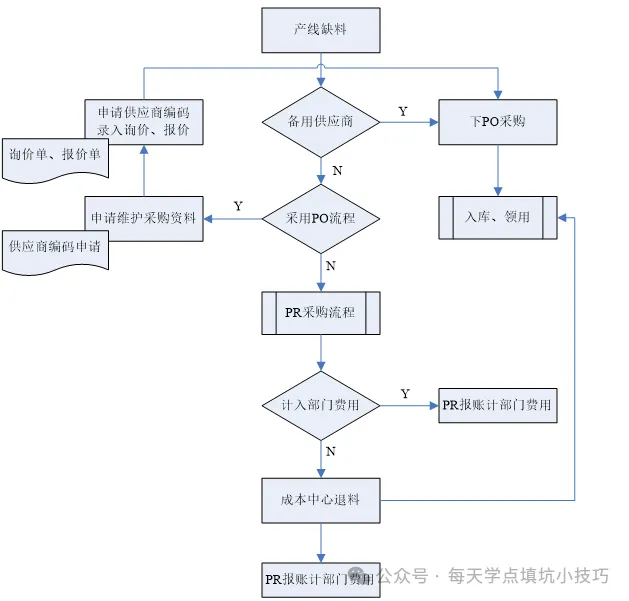

二、企业生产的入口——采购

涉及的数据种类包括:

| 分类 | 适用业务 | 收货管理 | 付款申请资料(四单统一) | 账务处理 |

|---|---|---|---|---|

| 合同 | 购买资产、工程施工、租赁、劳务、加工等 | 送货单;专门的验收资料 | 合同、送货单、验收资料、发票、委托付款单 | 入固定资产、长期待摊费用等 |

| PO | 材料采购或外协加工 | 送货单;系统做收货单;登记物资收付卡 | PO、送货单、发票(Invoice)、委托付款单 | 入原材料;生产成本-加工费 |

| PR | 非PO和合同的采购 | 送货单;指定专人验收;如一次领用需使用部门签收 | PR、送货单、发票(Invoice)、委托付款单 | 入制造费用-机物料消耗、其他费用科目 |

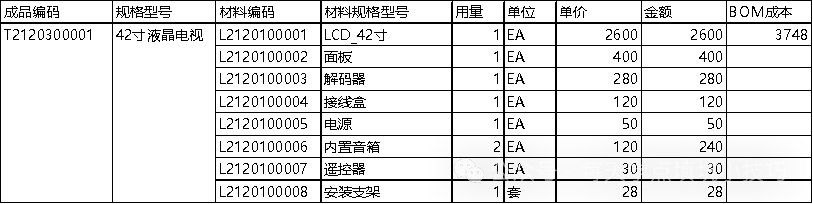

三、业财融合的基础——BOM

在采购入库后,就要建立基础数据了,这部分就是企业数据治理的重要部分了,在我的前面的文章《这样的数据治理,真治》中简单的说了物料数据的治理,今天我们从实操层面补充一下。

物料清单(Bill Of Material 简称BOM)是详细记录一个项目所用到的所有下阶材料及相关属性,亦即,母件与所有子件的从属关系、单位用量及其他属性。在有些系统称为材料表或配方料表。在ERP系统要正确地计算出物料需求数量和时间,必须有一个准确而完整的产品结构表,来反映生产产品与其组件的数量和从属关系。在所有数据中,物料清单的影响面最大,对它的准确性要求也相当高。

物料清单是接收客户订单、选择装配、计算累计提前期,编制生产和采购计划、配套领料、跟踪物流,追溯任务、计算成本、改变成本设计不可缺少的重要文件,上述工作涉及到企业的销售、计划、生产、供应、成本、设计、工艺等部门。因此,也有这种说法,BOM不仅是一种技术文件,还是一种管理文件,是联系与沟通各部门的纽带,企业各个部门都要用到BOM表。

BOM表工作,其中最主要的是编码和标准化工作。

- 物料编码体系建立。在制定分类编码体系时,设计、制造、管理各部门要从各自的应用目的出发提出使用需求,以便在制定编码时全面考虑。制定的编码标准应具备标识的唯一性、分类功能、排序功能和特定含义。

- 数据标准化工作。这部分工作包括两个方面,一是促进在产品设计中提高通用化和标准化水平的工作,二是数据一致性工作。提高产品零部件模块化和通用化水平是缩短制造周期的有力手段。而数据一致性的工作是难以避免的。过去人工管理或部门自立门户的单项计算机管理可以掩盖不一致的矛盾,但是在ERP系统中要实现数据共享就必须解决这个问题。通常出现的问题有: 物料码的一物多号或一号多物、材料定额多值和工时定额多值等。遇到这些数据不统一的情况需要部门间协商统一,否则将造成管理上混乱。

①材料编码设置技巧

以SAP通用的编码原则为例,介绍较为先进的编码原则:

| 类型 | 位数 |

|---|---|

| 1 | 2 |

| 自主材料 | 1 |

| 半成品和组件 | 8 |

| 成品 | 9 |

对第2位,可以把内外购和环保非环保两个信息合并,比如1、2分别代表内购非环保和内购环保;3、4分别代表外购非环保和外购环保。

以电子品为例,大类可以分为金属、标准螺钉、塑料、橡胶、电阻、电容、电感、晶体管、IC、传感器变压器、PCB、开关类、光电类、电声器、包材、辅料、厂内用品、测试用品、包材等。这些分类到底需要多细,根据管理需要结合业务的能力水平来定。

②供应商编码设置技巧

供应商编码上如何方便以后的数据统计呢?我们的采购一般分为直接进口、转厂进口、内购。因为不同的采购方式在很多方面的统计是需要的。所以我们在设置供应商的编码的时候,可以考虑以三种采购方式进行区分。

例如:

1字头代表直接进口

2字头代表转厂采购

3字头代表国内采购

我用过的一种方式是1位类别码+4位区位码+4位流水号。

例如某转厂供应商编码1-0755-0088、某内购供应商编码3-0769-0008。

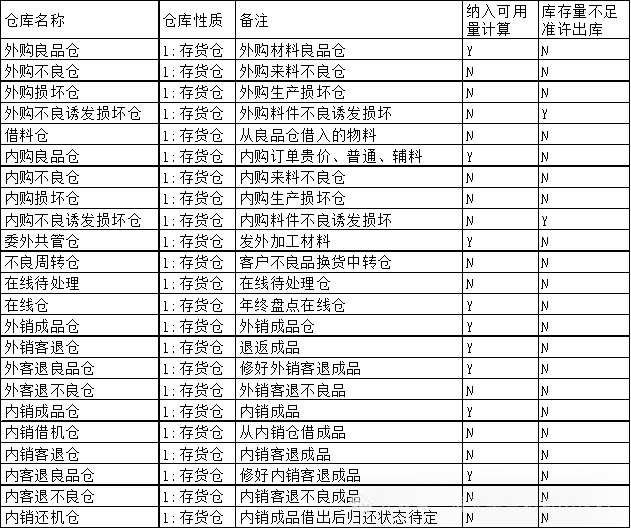

经验:任何基础数据或者底层的数据设置一定要考虑后续数据使用的方便,比如会计科目的项目核算、供应商和客户编码、仓库、品号、工作中心、成本中心(部门)、订单类型的设置、领退料单据的设置,有机会做系统初始化和编excel系统的一定要好好琢磨。

③总账对应的科目设置

在资产类的科目中,我们只要设置原材料、半成品、库存商品、委托加工材料四个科目即可。生产成本下设直接材料、直接人工、制造费用三个二级科目即可,如果不嫌麻烦可以设置一个委外加工费——实践证明这个加工费设置没有多少意义,因为委外加工的单价我们是非常清楚的,把一个已知的费用放在一个独立的科目核算是没有必要的。

- 确定BOM表的结构层次。有专家说:“BOM表不仅是一种技术文件,更重要的是它是一种管理文件。”这句话说得是很大道理。一个同样的产品,可能在不能公司就有不同的BOM,可能就有不同BOM表的层次。它们之间的差异就是因为公司之间存在着生产运作、物控运作、加工工艺、成本控制的差异,也是说存在着管理的差异。因此,在制定BOM前,必须综合公司生产、物控、工艺各方面的特点和意见,确定BOM表的结构层次,并制定相应的文档作为整个BOM建档工作的指南。

此外,物料是按照资产账簿、资产目录、资产标签号来进行管理,与物料代码无直接关系,生产运行阶段,又衍生出设备分类代码,这三套码需要建立映射关系建立管理关系。通过主数据间的关联,方便进行关联查询。

- 明确建立和维护各类数据的责任单位。在ERP实施中,受益单位是管理部门,而产品数据来源于设计部门,设计部门往往不乐意承担建立BOM的任务,因此建议建立BOM的职责划归设计部门,并纳入业绩考核。各设计部门直接通过计算机网络输入BOM数据,做到设计完成多少,ERP系统可享用多少。尽量避免由生产管理部门或由计算中心来承担建立产品数据库的任务,因为这样会造成新产品BOM表不能及时录入系统和BOM维护相当困难的现象发生。

- 建立BOM的工作流程管理规范。公司必须制定建立BOM表制作流程,规范各个环节的工作量。一个建议流程为编码——建立文档——数据录入与维护——标准化审查——审核——展开。

- 建立数据库要由易到难、由点到面逐步推进。ERP系统涉及的功能多,要采集的数据量十分庞大,不可能提前依靠人工数据库建完善了再运行,需要采取以下策略:

(1)由点到面、由易到难地推进。首先选择批量生产的、数据基础比较好的产品上马管理,然后再扩展到单件小批产品的管理。物料状态要分开、特殊用途要分开:

(2)由粗到细的管理。有了产品结构数据后,先整理比较粗的工艺数据进行建立,即一开始只管到零件的投入/产出,这样对保证产品的配套已经起到一定作用。有条件后再按工序整理录入工艺数据, 细化对车间的分工序作业计划管理与控制。要做到这一层次管理,基础数据量很大,单靠人工很难实施。指望用咨询的方式把这些数据落地,呵呵呵。

最后说句:BOM搞不准,别说算成本。

四、业财融合的示范——工序成本

一个或一组工人连续完成工艺过程被称为工序。例如:一个工人在一台车床上完成车外圆、螺纹、切断;一组工人对一批零件去毛刺。

工序实际成本是产品在某种核算方法下的“真实的成本”。如果采用了标准成本,后续有一个将直接材料差异、直接人工差异、制造费用差异分摊到完工产品和在制品的过程,销售成本也需要做类似的还原。最终进入利润表的成本都是实际成本。

实际成本=∑BOM标准用量×实际材料单价+投入工时×每工时实际人工成本+投入工时×每工时实际制造费用。实际材料单价一般采用的是全月一次加权平均的计算方法,某个材料当月一次加权的单价=(该材料期初金额+本期购进金额-本月退货金额)/(该材料期初数量+本期购进数量-本月退货数量)。

①工作中心设置

物理线法

工作中心是我们给一个生产线(机器)或者几个生产线(设备)一个名称,这个名称我们称为生产线。通常来说,对加工制造企业的流水线,我们的制造系统的人员喜欢将它们按照楼层再按照产线(机器)的顺序依次编号,如:1A,1B,1C,2A,2B,2C,它们分别代表1楼的3条线和二楼的3条线。在下达生产订单的时候,我们会指定某个订单在哪个工作中心生产;我们统计工时也是按照工作中心结合产品来统计。

在实际工作中,我们还会设置一些用来归集各机种各系列的成本中心来领用辅料,当领用辅料的时候,我们只要按照机种的成本中心就可以了。下面的例子就是:

| 工作中心 | 工时 | 分摊率 | 801辅料 |

|---|---|---|---|

| 1A | 1000 | 25% | 250 |

| 1B | 1500 | 37.5% | 375 |

| 1C | 1500 | 37.5% | 375 |

| 小计 | 4000 | 100% | 1000 |

这种设置也有它自身的优点,方便计划人员排产。而计划人员却认为它们心中那算盘比系统管理的产能要准多了,为何?理论上各条线满负荷可以做200万的产品,而实际上如果做200万产品需要2000人,而实际可用的员工可能只有800人,产能是按照产线还是人员去设置呢?还有一种

产品线法

我们如果按照产品的系列设置工作中心,同时设置系列的成本中心用于归集辅料消耗品费用。我们按照这种逻辑设置后的对应关系如下:

| 产品分类 | 系列 | 成本中心 |

|---|---|---|

| 编码 | 功能 | 编码 |

| 1801 | 101 | 归集工单成本 |

| 1802 | 102 | 802 |

| 1803 | 103 | 803 |

| 1804 | 104 | 804 |

这种设置,我们无需因为物理线的搬迁,或者一条线生产多个机种而犯愁。按系列的成本中心的费用可以准确的分摊到对应的系列的所有工单中去。

那么在实际领料时,上面的成本视角的单据设计中会涉及到的过程的财务处理:

(1)成本中心领退料——计入制造费用、销售费用、研发支出;

(2)调拨和借出入——不产生费用,只是存货的存储地点发生变化;

(3)开账单和调整单——对库存数量、金额进行调整,会产生费用;

(4)报废单——因损坏仓的材料我们预提计入了费用,故报废单不产生费用只减少库存。

期间数据完整性要做到:入有凭,出有据,数据关联性一致(可以以工单为外键)。

工单和单据对应关系以及财务处理:

| 工单类型 | 领退料单 | 入库单据 | 会计分录 |

|---|---|---|---|

| 新规 | 新规领料单新规退料单 | 新规成品入库单 | 领 借:生产成本-直接材料贷:原材料、半成品转 借:库存商品 贷:生产成本 |

| 改修 | 改修领料单改修退料单 | 改修成品入库单 | 领 借:生产成本-直接材料贷:原材料、库存商品、半成品转 借:库存商品 贷:生产成本 |

| 改制 | 改制领料单改制退料单 | 改制成品入库单 | 领 借:生产成本-直接材料贷:原材料、库存商品、半成品转 借:库存商品 贷:生产成本 |

| 维修订单 | 维修领料单维修退料单 | 维修退料单 | 领 借:生产成本-直接材料贷:原材料、半成品转 借:库存商品 贷:生产成本 |

| 拆解工单 | 拆解领料单拆解退料单 | 拆解退料单 | 领 借:生产成本-直接材料贷:库存商品、半成品转 借:原材料、半成品/费用贷:生产成本-直接材料 |

| 委外工单 | 委外领料单委外退料单 | 委外入库单 | 领 借:委托加工材料 贷:原材料、半成品转 借:库存商品、半成品 贷:委托加工材料、加工费 |